Les déserts médicaux sont-ils des déserts biologiques ?

Tous les ans, dans son panorama de la démographie pharmaceutique, l’Ordre des pharmaciens égrène quelques indices et quelques cartes sur le sujet. Conclusion : la densité moyenne de biologistes médicaux est de 7,22 pour 100 000 habitants et la population française se situe à moins de 30 minutes en voiture d’un laboratoire de biologie médicale (LBM). Le maillage territorial est donc aujourd’hui préservé. Cependant, cette analyse est globale ; dès lors que l’on descend à l’échelle du département, certaines disparités se font jour.

La diagonale du vide

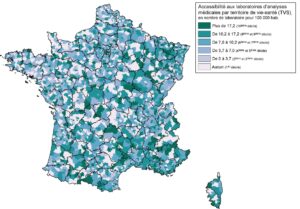

En effet, la densité varie de 1,4 pharmacien biologiste pour 100 000 hab. dans l’Indre jusqu’à 31 à Paris. Dans plus de la moitié des départements, les plus de 55 ans représentent plus de 50 % des praticiens. De plus, ce n’est pas parce qu’il y a des biologistes que la population y a accès : si on s’intéresse aux sites, la carte laisse apparaitre la classique diagonale du vide* du sud-ouest au nord-est, où de nombreuses zones blanches soulignent que certaines populations, essentiellement rurales, n’ont pas d’accès à un LBM à moins de 15 km à vol d’oiseau de chez eux.

Un besoin d’affiner

Cependant, pour pouvoir quantifier sérieusement la population qui n’a pas un accès suffisant aux soins de premiers recours comme la biologie médicale, il faut affiner cette évaluation territoriale. Certaines agences régionales de santé (ARS), pour établir leur schéma régional de santé, se sont attelées à ce travail et ont édicté des règles d’implantation pour les laboratoires (voir l’exemple de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté dans Biologiste infos no 126). De son côté, Roche Diagnostics, afin d’évaluer le potentiel de développement de la biologie délocalisée (placement d’automates de diagnostic biologique hors des sites de laboratoire), a mené une étude poussée sur l’accès de la population française à la biologie médicale. Notons, en effet, que la biologie médicale n’est pas reconnue comme « service de proximité » par l’Insee et ne fait donc pas l’objet d’études sur son accès par la population française.

Trouver la bonne échelle

Depuis 2018, les accès à la santé sont mesurés non plus avec une maille communale avec une maille supracommunale désignée sous le nom de « territoire de vie-santé » (TVS). En considérant la densité, la distance, le temps et la disponibilité des praticiens, rapportés aux besoins de la population, on définit des seuils au-dessous desquels on estime qu’il s’agit d’un désert médical. L’étude de Roche Diagnostics s’appuie sur les mêmes méthodologies pour établir sa carte des « déserts diagnostiques ».

Disparités et inégalités

Il ressort de cette étude plusieurs traits : les habitants des grandes villes (16 % de la population) bénéficient de 30 % de l’offre de biologie médicale (privé et hospitalière confondue), et la couverture des populations périphériques (rurales ou de banlieue) présente des « trous ». L’étude de Roche a essayé d’évaluer si ces « trous » étaient compensés par la présence d’infirmières qui pourraient effectuer les prélèvements et pallier l’accès à un laboratoire. Or les « déserts infirmiers » sont souvent les mêmes que les « déserts diagnostiques » ; la carte n’évolue donc pas beaucoup. L’étude conclut alors que, bien que le mot désert soit trop fort, selon les définitions communément acceptées, 17,5 millions de Français ont tout de même un accès très insuffisant à un LBM, dont 7,8 millions (12 % de la population) qui n’y ont pas accès du tout.

Quantité vs Qualité

On observe donc que le maillage territorial de la biologie présente actuellement des trous. Certains pourraient s’accentuer si un cadrage politique n’est pas mené. Une analyse superficielle pourrait suggérer que, puisque le nombre de sites a plutôt tendance à augmenter, l’accès à la biologie médicale restera bon. Cependant, note le rapport des Académies nationales de médecine et de pharmacie, « la majorité des LBM sont devenus de simples centres de prélèvements, sans exécution du moindre examen de biologie médicale, envoyant ceux-ci à des plateaux techniques parfois très éloignés. La conséquence pour le patient est que le service offert s’est considérablement dégradé et que la prestation apportée est de moins en moins médicale, du fait de la quasi-absence de biologistes sur ces sites. Cela est renforcé par la communication des résultats, le plus souvent dématérialisée par Internet avec un serveur numérique, réduisant les possibilités d’interaction avec le biologiste ».

Des questions en suspens

Peut-on et doit-on considérer que l’accès à un prélèvement de biologie est un accès à la biologie médicale ? La réponse à la question dépend de ce que l’on veut en matière de soins pour les Français et aussi, bien sûr, de ce qui est faisable techniquement, logistiquement et financièrement. Aujourd’hui, cette question est dévolue à des structures décentralisées, en particulier aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) chargées de définir localement le fonctionnement et les priorités d’actions médicales à mettre en place pour améliorer l’accès aux soins de premiers recours.

Références

- Académie nationale de médecine, Académie nationale de pharmacie, La Biologie médicale en France : évolutions et enjeux. Rapport biacadémique. 2022 Oct.

- CNOP, Démographie pharmaceutique – Panorama au 1er janvier 2023. 2023 Jul.

- Spin&Strategy pour Roche Diagnostics France, Les déserts médicaux sont-ils des déserts » diagnostiques » ? Géographie de l’accès au réseau de diagnostic médical et projections d’une offre » augmentée « . 2023 Mar.