Baisse des activités de cytogénétique au profit des analyses par puces ADN

Génétique post-natale

Le dernier rapport médical et scientifique de l'assistance médicale à la procréation et de la génétique humaine en France a été publié vendredi 24 juillet sur le site de l’Agence de la Biomédecine (ABM).

Le rapport d’activité de génétique postnatale constitue un outil important notamment dans le cadre de la réalisation des SROS et de la mise en place du second plan maladies rares.

Les données de génétique postnatale correspondent à l’activité 2013 des laboratoires. Elles ont été recueillies de manière spécifique en coopération avec Orphanet. La base de données a été figée le 27 février 2014. Plus de 98 % des laboratoires contactés ont rendu leur rapport annuel d’activité.

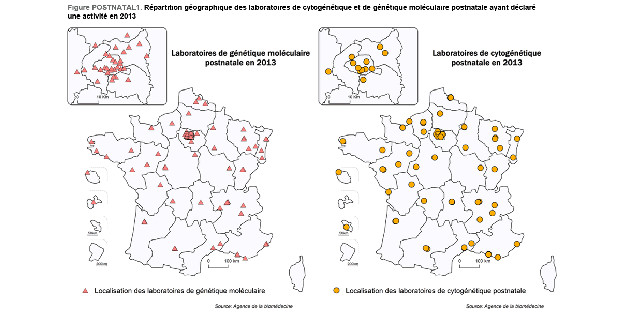

En 2013, 229 laboratoires ont déclaré une activité de génétique à l’Agence de la biomédecine, dont 111 ont au moins une activité de cytogénétique y compris cytogénétique moléculaire et 200 au moins une activité de génétique moléculaire.

Parmi les laboratoires exerçant une activité de génétique moléculaire, près d’un tiers des laboratoires n’étaient autorisés que pour une activité limitée de génétique moléculaire.

La répartition de cette activité sur le territoire donne une indication sur l’organisation et l’offre de soins. En revanche, l’ABM précise que « la répartition géographique de l’activité de génétique moléculaire donne une information sur l’existence des laboratoires mais ne permet en aucune cas d’appréhender l’offre de soins de proximité, les laboratoires travaillant souvent en réseau. »

Activité de cytogénétique

En 2013, 67 469 individus ont bénéficié de FISH ou d’un caryotype. L’ABM constate que « l’activité des laboratoires de cytogénétique postnatale (hors puce) semble diminuer progressivement ces trois dernières années. » Avec 65 159 examens en 2013, le caryotype reste très pratiqué en génétique postnatale. Cependant une diminution du nombre de ce type d’examens semble se dessiner ces 3 dernières années (-9 % entre 2011 et 2013).

Les indications qui ont vu leur nombre d’examens le plus diminuer entre 2012 et 2013 sont « Retard mental, malformation, anomalies du développement » (-13,7 %) et « Etudes familiales » (-9,9 %). L’ABM émet l’hypothèse d’un transfert de technologie du caryotype vers les puces, « mais l’augmentation du nombre d’examens par puces réalisées en 2013 n’est pas suffisante pour expliquer cette tendance » , constate-t-elle.

L’ABM constate également une diminution du nombre d’analyses d’hybridations in situ (FISH), souvent réalisées en complément d’un caryotype, qu’elle explique de la sorte : « La diminution du nombre de ces examens est probablement liée à une meilleure définition de cet item dans le formulaire de recueil d’activité, les FISH de confirmation ayant été exclues. »

Les examens de cytogénétique postnatale sont plus souvent prescrits pour expliquer un trouble de la reproduction (39 792 examens), néanmoins le taux d’anomalies diagnostiquées pour cette indication est le plus faible (676 anomalies déséquilibrées (1,7 %) et 555 anomalies équilibrées (1,4 %)).

Activité de recherche d’une anomalie chromosomique par analyse moléculaire

Les recherches d’anomalies chromosomiques par analyse moléculaire sont des techniques aussi bien utilisées par les laboratoires de cytogénétique que par les laboratoires de génétique moléculaire. L’organisation des différents laboratoires ou plateformes est très variable, le choix a été fait d’analyser le nombre de dossiers rendus. Cette donnée correspond à un résultat diagnostique rendu au prescripteur après analyse des puces et validation de l’anomalie génétique identifiée par une autre technique (en général FISH ou PCR).

Au total, le rapport d’activité recense près de 13 700 dossiers d’analyses par puces rendus en 2013. Ce chiffre est en augmentation de plus de 1 500 examens (+12,8 %) par rapport à 2012. Selon l’ABM, « Cette augmentation correspond à la montée en charge de l’utilisation de cet examen du fait notamment d’une appropriation de cette technologie par les laboratoires et les prescripteurs. Avec la mise en place du second plan maladies rares, cette tendance devrait se confirmer dans les prochaines années, d’autant plus que les laboratoires n’arrivent actuellement pas à satisfaire pleinement la demande. »

Dans près de 95% des cas, les puces sont utilisées pour des analyses pangénomiques plutôt que pour des analyses ciblées. L’indication majoritaire est « Déficience intellectuelle ou trouble des apprentissages dans un cadre syndromique».

D’autres techniques de génétique moléculaire permettent la recherche d’anomalies chromosomiques, notamment : la MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification), QF-PCR (Quantitative Fluorescence – polymerase chain reaction) et la QMPSF (Quantitative Multiplex PCR of Short Fragments). 14 389 examens utilisant ces techniques ont été déclarés par les laboratoires en 2013. « Ce chiffre qui était en constante augmentation depuis 2010 (+9 % entre 2011 et 2012) a légèrement diminué en 2013 » , commente l’ABM.

Activité de génétique moléculaire

En 2013, 429 191 examens de génétique moléculaire ont été réalisés en France, incluant 25 672 examens de pharmacogénétique (6 %). En 2013, les laboratoires français avaient développé des examens diagnostiques pour 1 439 maladies différentes (selon la classification Orphanet). Ces maladies étant dans leur grande majorité rares, 1 244 maladies ont réellement fait l’objet de recherche diagnostique, et environ 350 000 personnes ont eu un examen de génétique moléculaire. Deux indications, « hémochromatose » et « thrombophilie non rare » (2 gènes) représentent à elles seules plus de 40 % des examens réalisés en 2013. Il s’agit des 2 seuls examens de génétique moléculaire répertoriés dans la nomenclature des actes de biologie médicale.

La liste des 50 examens les plus réalisés en France montre la présence de plusieurs maladies pour lesquelles les gènes impliqués sont des gènes de susceptibilité. « Une réflexion globale sur l’intérêt de tels examens devra être menée. À titre d’exemple plus de 59 248 (15 %) examens ont porté sur des gènes du HLA en 2012 (hors indication de greffe), précise l’ABM. « Les laboratoires français ont développé entre 1 et plus de 100 diagnostics de maladies différentes, mais près de 30 % d’entre eux ne proposent qu’un ou deux tests. » Les laboratoires se sont généralement spécialisés, 96 laboratoires sont seuls à proposer le diagnostic d’une (ou de plusieurs) maladie(s) en France. Au final, 890 maladies (62 %) ne sont diagnostiquées que dans un seul laboratoire.

Certaines maladies sont plus fréquemment proposées au diagnostic. Dans la majorité des cas il y a une relation entre le nombre de laboratoires offrant un examen et le nombre d’examens totaux réalisés.

Une analyse de niveau 1 consiste en la recherche des mutations les plus fréquentes dont le lien de causalité avec la maladie étudiée est clairement établi. La technique utilisée est généralement simple et souvent basée sur des dispositifs spécifiquement développés pour une recherche ciblée. En conséquence, le résultat d’une analyse de niveau 1 est le plus souvent binaire et toutes les mutations ne sont généralement pas étudiées. Une analyse de niveau 2 consiste en l’analyse exhaustive du gène, la technique peut être simple ou complexe. Toute technique de balayage pour rechercher des mutations inconnues entre dans ce cadre. Pour ce faire, le laboratoire devra assurer notamment la prise en charge d’échantillons d’autres laboratoires lorsque les analyses de niveau 1 n’ont pas permis de mettre en évidence de mutation et si le contexte clinique le justifie. Il devra également assurer la veille technologique et scientifique, la participation à l’organisation du contrôle de qualité, le lien avec un centre de référence de la maladie s’il existe. Le laboratoire réalisant une analyse de niveau 1 est en relation avec un laboratoire de niveau 2 pour cette même analyse. « Une amélioration du recueil du niveau de l’examen par les laboratoires sera utile pour mieux appréhender le travail en réseau », indique l’ABM.

D’après le site de l’ABM